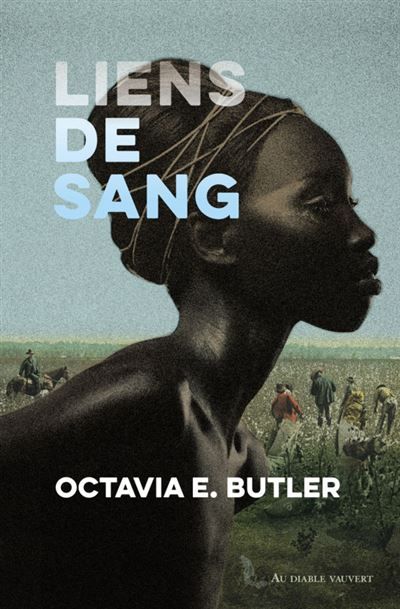

Que dire de plus sur « Liens de sang » que Tachan dans son impeccable chronique sur cet ouvrage ? Peut-être souligner une finesse de construction identitaire que l’on retrouve dans la thérapie narrative.

Dans ce récit haletant, Octavia Butler parvient à tisser un récit à la fois troublant et puissant où le contexte monstrueux de l’esclavage agit comme un miroir déformant sur l’identité des personnages. Dana, une jeune femme noire du XXe siècle, se retrouve projetée dans le passé à une époque où l’esclavage est non seulement accepté, mais justifié par des récits délirants qui le normalisent. Ce saut dans le temps, en apparence fantastique, devient un prétexte terrifiant pour explorer l’horreur de l’histoire, non seulement dans ses actes, mais dans ses récits, à travers le regard d’une femme afro-américaine de 1976.

Butler montre avec une clarté presque clinique comment ces récits dominants façonnent les consciences, et ce, même chez ceux qui en subissent le poids. Les personnages se voient contraints d’internaliser les justifications de l’esclavage, comme une manière de survivre, mais cette survie se fait au prix d’une lente érosion de leur propre identité. Dana, malgré ses connaissances modernes, se retrouve piégée dans un réseau d’horreurs historiques qui menace de redéfinir qui elle est, et qui elle peut être.

C’est ici que la phrase de Michael White prend tout son sens : l’identité, loin d’être un noyau fixe, est un projet social en négociation permanente. Dana, comme les autres personnages, est continuellement en train de se repositionner face à ces histoires toxiques, en cherchant à maintenir un espace de liberté mentale. Butler illustre brillamment comment l’esclavage n’a pas seulement broyé des corps, mais a déformé des esprits, prouvant que l’oppression est avant tout une bataille de récits.

Lien de sang est plus qu’un roman de SF et une fresque historique ; c’est une réflexion poignante sur la manière dont les histoires que nous acceptons ou combattons déterminent qui nous sommes.

Octavia Butler, j’adore…..

Mais pourquoi je l’ai découverte si tardivement ! 😉

J’aimeAimé par 1 personne

Et moi donc ! Merci Miss T. quand même !

J’aimeJ’aime

Merci pour la citation et le compliment 💕

J’aime beaucoup ton analyse sur cette déformation de l’identité au contact de cette atrocité qu’est l’esclavage. Tes références utilisent des mots pénétrants.

J’aimeAimé par 1 personne